IoT-Produktstrategien sind der Schlüssel, um smarte Produkte erfolgreich zu entwickeln und im Markt zu positionieren. Doch wie schaffen Sie den Sprung von der Idee zur umsetzbaren Strategie? In diesem Beitrag zeige ich Ihnen einen bewährten Prozess in drei Phasen, der Ihnen hilft, IoT-Innovationen effizient und nachhaltig zu realisieren.

„IoT-Produktstrategien erfordern ein tiefes Verständnis der Technologie und der Marktanforderungen. Auf meiner Seite IoT-Produktmanagement finden Sie alle Details zu meinem Ansatz.“

Phase 1: Ideation – Der Start erfolgreicher IoT-Produktstrategien

Der erste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen IoT-Produktstrategie ist die Ideenfindung. Dabei ist es entscheidend, die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen.

Design Thinking: Nutzerzentrierte Innovation für IoT

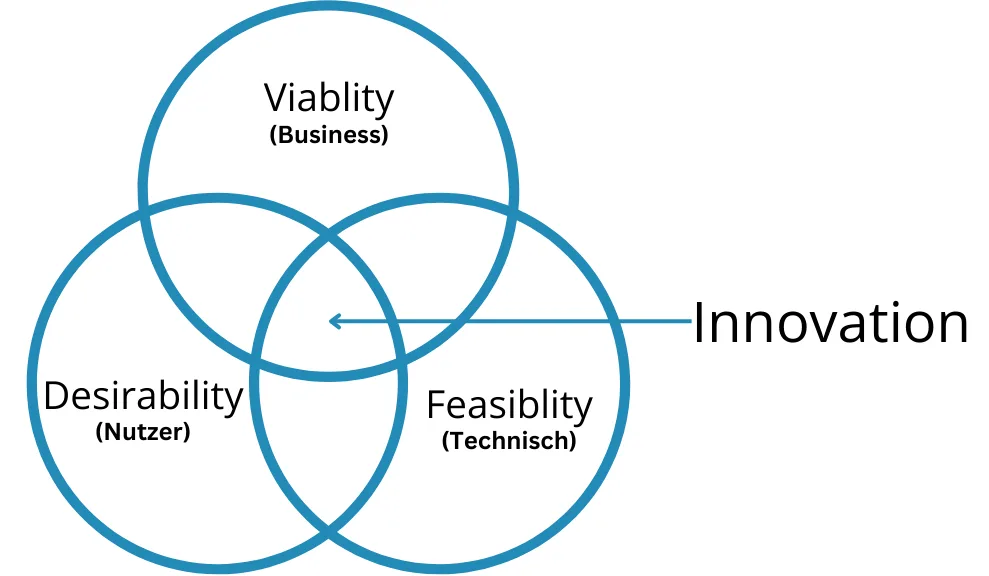

Design Thinking ist eine kreative und iterative Methode, die Ihnen dabei hilft, innovative Lösungen für IoT-Projekte zu entwickeln, indem Sie die Bedürfnisse Ihrer Nutzer in den Mittelpunkt stellen.

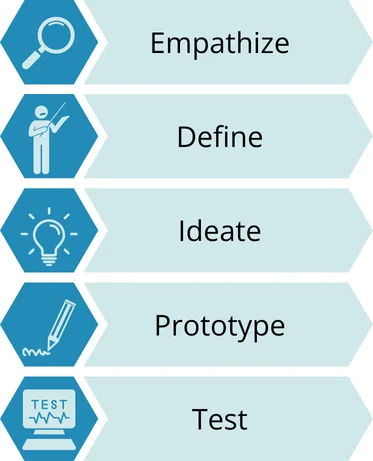

Der Prozess im Überblick

- Empathize – Nutzerbedürfnisse verstehen: Beginnen Sie mit der Beobachtung und Analyse Ihrer Zielgruppe. Identifizieren Sie, welche Probleme im Alltag bestehen und welche Prozesse durch IoT optimiert werden können. Beispiel: Ein Industriearbeiter könnte Schwierigkeiten haben, ineffiziente Maschinen rechtzeitig zu erkennen, was Produktionsausfälle verursacht.

- Define – Problemstellungen präzisieren: Verdichten Sie Ihre Erkenntnisse zu einer klaren Problemstellung, die als Grundlage für die Entwicklung einer Lösung dient. Beispiel: „Wie können wir Produktionsausfälle durch frühzeitige Warnsysteme minimieren?“

- Ideate – Kreative Lösungen entwickeln: Generieren Sie in Brainstorming-Sitzungen mehrere Ideen, die das Problem lösen könnten. Nutzen Sie Ansätze wie Divergenz (viele Ideen generieren) und Konvergenz (vielversprechende Ideen priorisieren).

- Prototype – Lösungen greifbar machen: Erstellen Sie Prototypen für die wichtigsten Funktionen. Im IoT-Bereich könnte dies ein Sensor sein, der Daten erfasst, oder eine App, die diese visualisiert.

- Test – Feedback einholen: Testen Sie Ihre Prototypen mit Nutzern und sammeln Sie Feedback, um Ihre Lösung iterativ zu verbessern. Im IoT-Bereich kann dies durch realistische Nutzungsszenarien geschehen, wie z. B. die Simulation eines Produktionsablaufs mit Prototypen von Sensoren.

Beispiel: Wie Design Thinking IoT-Innovationen ermöglicht

Ein Hersteller von E-Bikes stand vor der Herausforderung, Diebstahlschutz und Tracking zu integrieren. Durch Design Thinking wurden die Nutzerbedürfnisse präzise erfasst und ein Prototyp entwickelt, der über eine App Alarmmeldungen und GPS-Tracking ermöglicht. Iteratives Feedback führte schließlich zu einer Lösung, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Anforderungen erfüllt.

Mit Design Thinking schaffen Sie die Grundlage, um IoT-Produkte zu entwickeln, die nicht nur technologisch innovativ, sondern auch für den Nutzer relevant und wirtschaftlich tragfähig sind.

Phase 2: Preparation – Annahmen und Risiken managen

Ein strukturierter Umgang mit Annahmen und Risiken entscheidet über den Erfolg Ihrer IoT-Produktstrategie.

Assumptions explizit machen und priorisieren

Jede Produktstrategie basiert auf Annahmen: Welche Funktionen sind für den Nutzer entscheidend? Welche Technologien sind technisch machbar? Indem Sie diese Annahmen systematisch auflisten und bewerten, schaffen Sie eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Beispiel: „Durch den Einsatz von Lean-Startup-Prinzipien können Sie systematisch Risiken priorisieren und minimieren Springer: Design Thinking und Lean Startup.“

Kritikalität vs. Validierungsaufwand

Erstellen Sie eine einfache Tabelle, um Annahmen nach Kritikalität und Validierungsaufwand zu priorisieren. Ein Beispiel:

| Annahme | Kritikalität | Validierungsaufwand |

|---|---|---|

| Nutzer bezahlen Abo-Preise für Zusatzfunktionen | Hoch | Mittel |

| Sensor X funktioniert zuverlässig bei -20°C | Sehr hoch | Hoch |

Durch diese Übersicht können Sie gezielt die wichtigsten Annahmen testen und Risiken reduzieren.

Beispiel: „Für eine tiefere Auseinandersetzung bietet das Buch IoT – Best Practices wertvolle Einblicke.“

Risiken minimieren

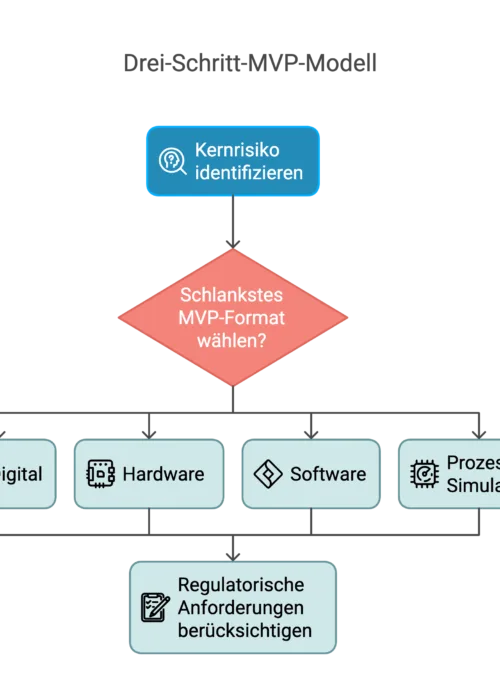

Regulatorische Anforderungen: Physische IoT-Produkte unterliegen oft strengen gesetzlichen Vorgaben. Klären Sie diese frühzeitig, um Verzögerungen zu vermeiden.

Technische Abhängigkeiten: Identifizieren Sie Partner für Schlüsseltechnologien, um das Risiko von Engpässen zu reduzieren.

Phase 3: Execution – Vom Prototypen zur Marktreife

In der letzten Phase geht es darum, Ihre Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

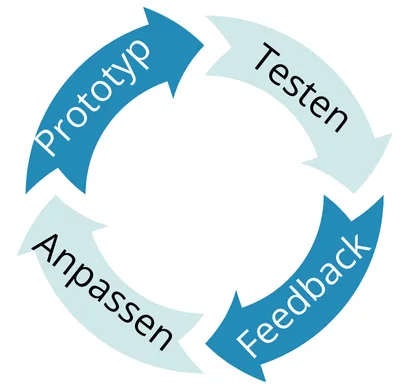

Iterative Tests und Feedback-Schleifen

In der Entwicklungsphase eines IoT-Produkts sind schnelle Iterationen und kontinuierliche Feedback-Schleifen entscheidend. Dieser Ansatz hilft, Risiken zu minimieren, Nutzerbedürfnisse besser zu adressieren und Zeit sowie Ressourcen effizient einzusetzen.

Wie funktionieren iterative Schleifen in IoT-Projekten?

- Prototyping und Testen:

- Entwickeln Sie Prototypen, die Ihre wichtigsten Hypothesen adressieren. Im IoT-Kontext könnten dies physische Geräte wie Sensoren oder eine digitale Simulation (z. B. ein digitaler Zwilling) sein.

- Beispiel: Für ein Smart-Home-Projekt wurde ein Bewegungssensor als Prototyp erstellt und in einem simulierten Haushalt getestet.

- Entwickeln Sie Prototypen, die Ihre wichtigsten Hypothesen adressieren. Im IoT-Kontext könnten dies physische Geräte wie Sensoren oder eine digitale Simulation (z. B. ein digitaler Zwilling) sein.

- Feedback einholen und analysieren:

- Lassen Sie Nutzer den Prototyp in einer realen oder simulierten Umgebung ausprobieren. Beobachten Sie, ob das Produkt den vorgesehenen Nutzen erfüllt und dokumentieren Sie Herausforderungen oder Verbesserungsvorschläge.

- Tools wie Nutzerinterviews oder Heatmaps in der App können helfen, relevante Daten zu erfassen.

- Lassen Sie Nutzer den Prototyp in einer realen oder simulierten Umgebung ausprobieren. Beobachten Sie, ob das Produkt den vorgesehenen Nutzen erfüllt und dokumentieren Sie Herausforderungen oder Verbesserungsvorschläge.

Feedback-Schleifen auf mehreren Ebenen:

- Hardware: Sensorplatzierung und Energieverbrauch optimieren.

- Software: Nutzerfreundlichkeit der App oder des Dashboards verbessern.

- Datenintegration: Analysieren, ob die gesammelten Daten relevante Erkenntnisse liefern.

Vorteile iterativer Schleifen:

- Frühzeitige Fehlererkennung: Mögliche Probleme in Hardware oder Software können frühzeitig identifiziert und behoben werden.

- Nutzerzentrierung: Das Produkt wird durch das direkte Feedback der Zielgruppe an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst.

- Ressourceneffizienz: Iterationen minimieren das Risiko von Fehlinvestitionen in groß angelegte Entwicklungen.

Beispiel: Wie ein agiles Vorgehen IoT-Produkte schneller marktfähig macht

Ein IoT-Startup entwickelte ein Gerät zur Überwachung des Wasserverbrauchs. Der erste Prototyp konnte nur grobe Daten liefern. Nach Tests und Nutzerfeedback wurde die Sensorik präzisiert und eine App entwickelt, die detaillierte Statistiken zur Wasserverwendung bereitstellt. Nach mehreren Feedback-Runden konnte das Produkt auf den Markt gebracht werden – mit einer verbesserten Nutzerakzeptanz und höherer Marktfähigkeit.

Mit diesem iterativen Ansatz stellen Sie sicher, dass Ihr IoT-Produkt nicht nur technologisch machbar ist, sondern auch den Bedürfnissen Ihrer Nutzer entspricht. Gleichzeitig reduziert er das Risiko von Fehlinvestitionen und ermöglicht eine effiziente Ressourcennutzung.

Fazit: Warum ein strukturierter Prozess entscheidend für IoT-Produkte ist

Der Erfolg von IoT-Produktstrategien liegt in der strukturierten Umsetzung – von der Ideenfindung über die Risikoanalyse bis zur Marktreife. Ein durchdachter Prozess spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Innovationen die tatsächlichen Nutzerbedürfnisse erfüllen.

Haben Sie Interesse, Ihre IoT-Idee in eine tragfähige Strategie umzuwandeln? Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vision realisieren. Kontaktieren Sie mich noch heute!